Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten hat eine Mehrheit der Schweizer Familien Mühe, über die Runden zu kommen. Dies geht aus dem zweiten Familienbarometer der Vereinigung Pro Familia Schweiz hervor. Philippe Gnaegi von Pro Familia Schweiz ruft zu raschem politischem Handeln auf.

In einer Zeit, die von allgemeinen Preissteigerungen geprägt ist, wird die Situation für viele Familien immer prekärer. Das zeigt das zweite Familienbarometer das von der Vereinigung Pro Familia Schweiz und Pax, einer auf Familien ausgerichteten Vorsorgeversicherung, veröffentlicht wurde. Philippe Gnaegi, Direktor von Pro Familia Schweiz und ehemaliges Regierungsmitglied des Kantons Neuenburg, kommentiert die Ergebnisse der Studie, für die 2123 Familien aus der ganzen Schweiz befragt wurden.

SWI swissinfo.ch: Ihre Studie zeigt, dass der finanzielle Druck auf die Familien immer grösser wird. 52% der Familien – gegenüber 47% im letzten Jahr – halten ihr Einkommen für ungenügend oder kaum ausreichend. Sind Sie von diesen Ergebnissen überrascht?

Philippe Gnaegi: Das Ausmass dieses Phänomens überrascht mich in der Tat. Konkret zeigt unser Barometer, dass fast die Hälfte der Schweizer Familien nicht in der Lage ist, am Ende des Monats genug Geld zu sparen, um unvorhergesehene Ausgaben wie zum Beispiel einen dringenden Zahnarztbesuch zu decken. Das ist ein ziemlich alarmierender Befund.

Wie erklären Sie sich, dass sich die finanzielle Situation der Familien im Vergleich zum ersten Barometer von 2023 verschlechtert hat?

Der allgemeine Preisanstieg nach der Erholung von der Wirtschaftskrise trifft Familien besonders hart. Dies gilt vor allem für Energie, Wohnraum und Lebensmittel. Auch die Krankenkassenprämien, die nicht im Index für Konsument:innenpreise enthalten sind, werden für Familien aus der Mittelschicht zu einer zunehmend untragbaren Belastung.

Familien in der Westschweiz und im Tessin geben an, stärker unter den steigenden Lebenshaltungskosten zu leiden als Familien in der Deutschschweiz. Sind sie kritischer in Bezug auf ihre finanzielle Situation oder gibt es objektiv gesehen erhebliche Unterschiede zwischen den Sprachregionen?

Tessiner Familien leiden besonders stark. Der Grund dafür ist, dass die Lohnstruktur tiefer ist als im Rest des Landes, während die Fixkosten wie Wohnen oder Krankenversicherung gleich hoch oder höher sind als in der übrigen Schweiz. Auch in der Westschweiz sind die Krankenversicherungsprämien, die für Familien die belastendsten Ausgaben darstellen, in der Regel höher als in der Deutschschweiz.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage der Familien in der Schweiz im internationalen Vergleich?

Die Inflation betrifft die ganze Welt, nicht nur die Schweiz. Aber im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern greift der Staat hier nicht ein, um die Familien zu unterstützen. Die Familienpolitik ist in der Schweiz ein Stiefkind der Sozialpolitik. Dies zeigt sich besonders in einer Zeit, die von einem allgemeinen Rückgang der Kaufkraft geprägt ist.

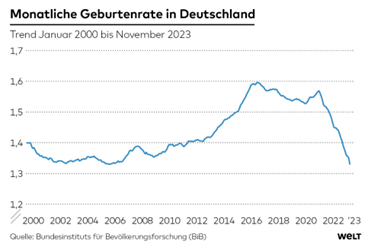

Für vier von zehn Familien sind die Lebenshaltungskosten ein Grund, auf weitere Kinder zu verzichten. Ist dies nicht beunruhigend, da die Schweiz, wie andere Länder auch, mit einem Rückgang der Geburtenrate zu kämpfen hat?

Das ist in der Tat sehr beunruhigend, und auch ich bin vom Ausmass dieses Phänomens überrascht. Daraus lässt sich ableiten, dass die finanziellen Schwierigkeiten, mit denen Familien konfrontiert sind, einen grossen Einfluss auf ihr Verhalten und ihren Kinderwunsch haben. Wenn man weniger Ressourcen zur Verfügung hat, ist man gezwungen, die Kosten zu senken. Und da Kinder in der Schweiz sehr teuer sind, ist dies leider ein Ausgabenposten, der heute vorrangig geopfert wird.

Was erwarten Sie von den Behörden?

Die Frage, die ich ihnen stelle, ist einfach: Wird man endlich die Familien unterstützen, die das Fundament unserer Gesellschaft bilden, oder wird man weiterhin über die Überalterung der Bevölkerung und den Mangel an Arbeitskräften jammern, während die Familien verarmen und die Geburtenrate sinkt?

Welche Massnahmen sehen Sie, um die Geldbeutel der Familien zu entlasten?

Der grösste Handlungsbedarf besteht bei der Deckelung der Krankenversicherungsprämien und der Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung. Aber abgesehen von diesen praktischen Erwägungen erwarten wir, dass sich die Politiker:innen der Schwierigkeiten bewusst werden, mit denen Familien im Alltag konfrontiert sind.

Würden Sie wie einige linke Politiker:innen sagen, dass die Behörden die Frage der Kaufkraft missachten?

Ich würde nicht von Missachtung sprechen, sondern von einer gewissen Abgehobenheit. Die Politiker:innen sind sich nicht immer bewusst, dass viele Menschen nur noch gerade so über die Runden kommen. Es ist ein grosser Teil der Bevölkerung, der unter dem Radar der offiziellen Armutsstatistiken durchgehen.

Die Kosten für die Krankenversicherung sind für Familien ein grosses Thema, wie Ihr Barometer zeigt. Wird Pro Familia dazu aufrufen, für die beiden Initiativen zur Begrenzung der Prämien zu stimmen, die am 9. Juni vors Volk kommen?

Ich kann es vorwegnehmen: Wir werden die beiden Initiativen aktiv unterstützen, auch wenn unser Komitee unpolitisch ist. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um den Anstieg der Krankenversicherungsprämien zu begrenzen.

Kann man Ihre Position so zusammenfassen: “Die Rentner:innen haben mit der 13. AHV-Rente ihren Teil des Kuchens bekommen, jetzt sind die Familien an der Reihe”?

Wir haben gerade eine wichtige Abstimmung über die AHV hinter uns. Die Rente ist eine gute Nachricht für unsere Senior:innen, aber die Familie spielt eine noch wichtigere Rolle für die Zukunft der Gesellschaft. Wir müssen uns um sie kümmern, und zwar sofort. Denn es wird mehrere Jahre dauern, bis wir die Auswirkungen der beschlossenen Massnahmen beobachten können.

Sie sind ein Politiker mit liberaler Gesinnung. Steht der zunehmende Wunsch, alle Probleme unserer Gesellschaft durch den Staat lösen zu lassen, nicht im Widerspruch zu Ihren Werten?

Es gibt tatsächlich immer mehr Erwartungen an den Staat, und manchmal haben die Menschen den Eindruck, dass die Lösungen einfach sind. Aber was die Familienpolitik betrifft, so habe ich gegenüber meiner politischen Familie eine sehr klare Haltung: “Sie wollen, dass die Unternehmen funktionieren, dass die Frauen mehr arbeiten und dass unsere Sozialversicherungen nachhaltig sind? Dann müssen wir die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen und schnell handeln, indem wir in die Familienpolitik investieren. Man kann nicht einfach die Butter auf dem Brot haben.” Der Bund muss in dieser Frage wieder das Heft in die Hand nehmen. Man kann es sich nicht leisten, dass es von Kanton zu Kanton so grosse Unterschiede bei der Umsetzung von Massnahmen zur Unterstützung von Familien gibt.

Trotz aller Schwierigkeiten geben vier von fünf Familien in der Schweiz an, dass sie mit ihrem derzeitigen Familienleben zufrieden sind. Und fast zwei Drittel geben laut Ihrem Barometer an, dass sie ein gutes Gleichgewicht zwischen Berufs- und Familienleben haben. Es ist also nicht alles schlecht für die Familien in der Schweiz?

Ich bin nicht so optimistisch wie Sie. In unserer Gesellschaft wird die Familie immer mehr als ein sicherer Hafen gegenüber der Aussenwelt angesehen. Sie bietet die Möglichkeit, sich an Wurzeln und Werte zu klammern, die man anderswo nicht mehr findet. Wenn die Aussenwelt beängstigend ist, was derzeit der Fall ist, neigt man dazu, sich in seinem familiären Zufluchtsort zu verschanzen und diesen übermässig zu schätzen. So interpretiere ich die Ergebnisse unserer Umfrage, auch wenn es erfreulich ist, dass die Schweizerinnen und Schweizer in ihrer Familie viel Zufriedenheit finden.

Weiterlesen - ein Beitrag von Samuel Jaberg erschienen am 14. März 2024 auf swissinfo.ch