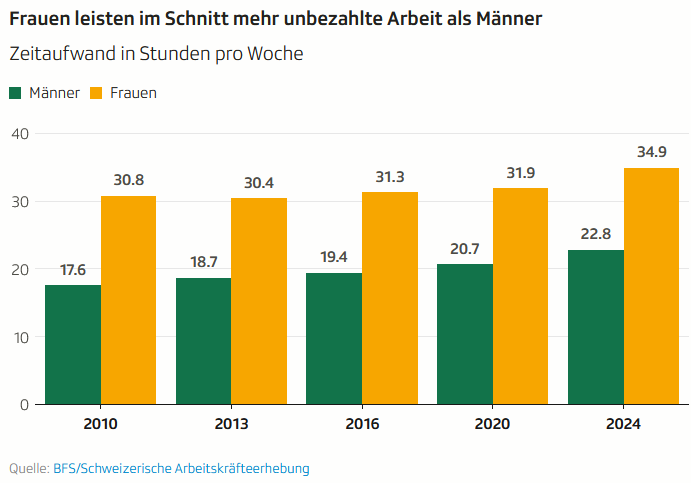

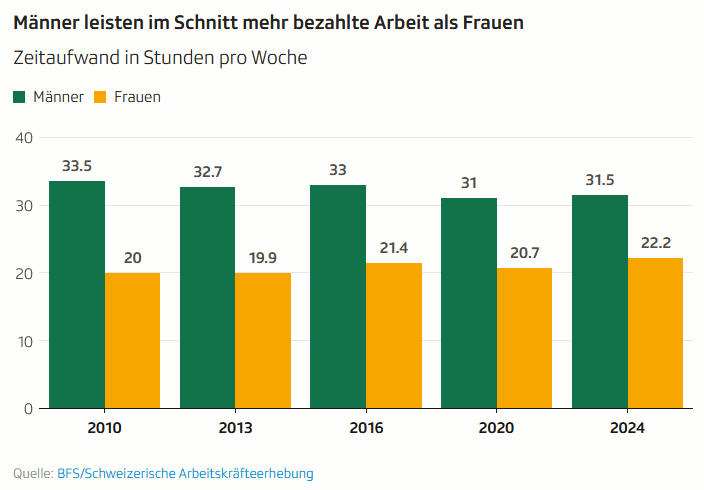

Die Folgen: Je mehr Frauen unbezahlt zu Hause arbeiten, statt im Büro, in der Industrie oder in anderen bezahlten Tätigkeiten, desto schlechter stehen sie beruflich da.

Das braucht es: «Die Kinderbetreuung muss dringend als Service public ausgebaut werden», sagt Huguenot. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz schlecht da, was Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. «Ein längerer Elternurlaub wie in anderen Ländern wäre auch wichtig. Nach einem längeren Urlaub würden mehr Frauen wieder in den Beruf einsteigen, weil die Kinder nicht mehr ganz so klein sind», ist Huguenot überzeugt.

Das tut sich: Auf politischer Ebene gibt es durchaus Bemühungen, Fehlanreize zu reduzieren. Drei Beispiele:

- Elternurlaub: Das Parlament diskutiert aktuell über eine Verlängerung und/oder Flexibilisierung der Elternzeit. Im April wurde eine Initiative lanciert, die Eltern in der Schweiz insgesamt 36 Wochen Familienzeit geben will. Aktuell haben Mütter nach der Geburt Anspruch auf 14 Wochen bezahlten Urlaub, Väter nur zwei. Auch dieses Ungleichgewicht kann einer traditionellen Rollenteilung Vorschub leisten.

- Individualbesteuerung: Die FDP hat eine Volksinitiative lanciert, damit jede Person – unabhängig vom Zivilstand – individuell besteuert wird. Damit würde der Fehlanreiz gemildert, dass sich für Doppelverdiener-Ehepaare nur ein kleines zweites Arbeitspensum lohnt. National- und Ständerat konnten sich nun auf einen Gegenvorschlag einigen, in wenigen Tagen steht eine Schlussabstimmung an. Mitte und SVP bekämpfen die Idee ganz grundsätzlich.

- Bezahlbare Kinderbetreuung: Es sind mehrere Vorstösse hängig, die Familien bei der Kinderbetreuung finanziell entlasten wollen. Die Volksinitiative «Für eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung für alle (Kita-Initiative)» fordert, dass jedes Kind ab dem Alter von drei Monaten bis Ende der Grundschule einen Anspruch auf eine institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung hat.